9782848091662

144 pages

15 x 20 cm

15 €

144 pages

15 x 20 cm

15 €

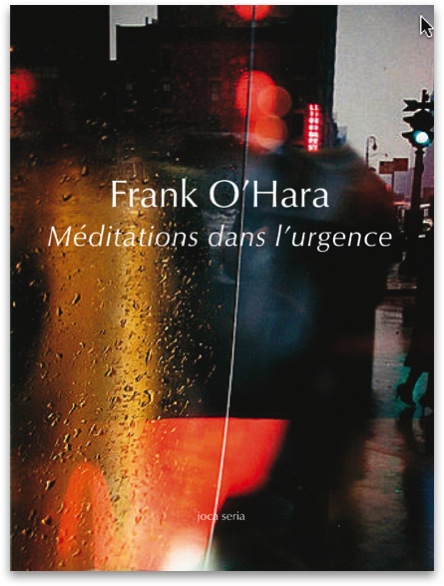

Méditations dans l'urgence

Frank O'Hara

traduit de l'anglais (Etats-Unis)

par Olivier Brossard et Ron Padgett

postface d'Olivier Brossard, notes d'Olivier Brossard et Ron Padgett

photo de couverture : Saul Leiter

Frank O'Hara

traduit de l'anglais (Etats-Unis)

par Olivier Brossard et Ron Padgett

postface d'Olivier Brossard, notes d'Olivier Brossard et Ron Padgett

photo de couverture : Saul Leiter

Après la publication en français des Poèmes déjeuner, les éditions joca seria publient donc le premier livre de Frank O’Hara. Il ne s’agit pas ici de poèmes écrits sur le pouce pendant la pause déjeuner du poète à Manhattan, bien que la ville ne soit pas pour autant absente, au contraire. Le livre naît de la rencontre du style post-surréaliste d’O’Hara avec la rapidité de la peinture des années cinquante (Expressionnisme abstrait) dans laquelle le poète « baigne », la vitesse désirée de la musique et la force irrésistible du cinéma. « Nerve » : du nerf, voilà ce qui pourrait résumer ces Méditations dans l’urgence qui s’accommodent du rythme trépidant de la vie moderne pour en transcrire l’intensité.

Avertissement au lecteur : Frank O’Hara ne s’arrête pas pour méditer. Les Méditations sont prises dans l’urgence, portées par l’instant, extension d’un présent qui déroule, de vers en vers. C’est un livre jeune, non un livre de jeunesse. Jeune car vigoureux, plein de l’élan qui va donner les chefs d’œuvre comme « À l’industrie cinématographique en crise », longue liste de stars de cinéma adorées, « Méditations dans l’urgence », « Pour James Dean », « Dormir au vol » et « Maïakovski », entre autres.

L’urgence n’enlève rien aux Méditations ; au contraire, elle leur donne leur force. Et c’est une voix et une sensibilité qui émergent de ce livre, de ce remue-ménage de toiles, films, musiques et livres. Une personnalité se constitue de page en page, un « moi » qui nous parle et qui (se) tient parce qu’il va vite – immédiateté de l’urgence – et qu’au milieu de tout cela il trouve le temps, si infime soit-il, de réfléchir, de regarder son image se constituer. C’est le devenir qui importe, l’aventureuse traversée de soi à l’autre et de soi à soi qu’inaugure le premier poème « Au capitaine du port ». L’autre, c’est aussi le lecteur, invité à se chercher dans cette image qui se dessine – et parfois se défait – au fil des vers et des pages.

Avertissement au lecteur : Frank O’Hara ne s’arrête pas pour méditer. Les Méditations sont prises dans l’urgence, portées par l’instant, extension d’un présent qui déroule, de vers en vers. C’est un livre jeune, non un livre de jeunesse. Jeune car vigoureux, plein de l’élan qui va donner les chefs d’œuvre comme « À l’industrie cinématographique en crise », longue liste de stars de cinéma adorées, « Méditations dans l’urgence », « Pour James Dean », « Dormir au vol » et « Maïakovski », entre autres.

L’urgence n’enlève rien aux Méditations ; au contraire, elle leur donne leur force. Et c’est une voix et une sensibilité qui émergent de ce livre, de ce remue-ménage de toiles, films, musiques et livres. Une personnalité se constitue de page en page, un « moi » qui nous parle et qui (se) tient parce qu’il va vite – immédiateté de l’urgence – et qu’au milieu de tout cela il trouve le temps, si infime soit-il, de réfléchir, de regarder son image se constituer. C’est le devenir qui importe, l’aventureuse traversée de soi à l’autre et de soi à soi qu’inaugure le premier poème « Au capitaine du port ». L’autre, c’est aussi le lecteur, invité à se chercher dans cette image qui se dessine – et parfois se défait – au fil des vers et des pages.

Le Matricule des anges

Le festin d’O’Hara

Premier livre traduit en France de ce poète américain, Lunch poems (1964) révèle comment l’audace alliée à la sobriété peut narrer prosaïsme, sublimité et presque rien de la vie.

Les Poèmes déjeuner, écrits à la pause de midi, on les imagine venus au jour entre la moutarde et les oignons grillés d’un hot-dog. Le premier poème (Musique) ne trahit pas l’intuition, O’Hara continuant tout seul la voie de sa pause poétique « Si je me repose un moment à côté de The Equestrian / m’arrêtant à Mayflower Shoppe pour un sandwich saucisse de foie, / alors cet ange semble mener le cheval droit chez Bergdorf/ et je suis nu comme une nappe, mes nerfs fredonnent »

quand ailleurs c’est le cinéma de la rue qui rentre partout : « Le bus de la 6e avenue bringuebale balin-balan / il est rempli de gros qui toussent comme au cinéma / ils se mangent les pellicules dans la lumière qui vacille (...) / Bien que d’autres soient dans la nuit / des lèvres lointaines sur une aisselle poussiéreuse / les narines sont pleines de larmes ». Se révèlent alors quels rapports, pluriels, sans entrave, Frank O’Hara entretient avec la culture picturale et poétique européenne. Car ses poèmes intègrent sans hiérarchie aucune tout ce qui constitue l’espace moderne, de la publicité au bar, des acteurs aux amis, le jazz, les livres, l’art (Picasso, Pollock, Joan Mitchell (…), la vitesse d’un avion, le désir de forniquer et celui de « mourir sobrement », comme il l’écrivit quelques années avant d’être fauché en pleine nuit par une Jeep, sur une plage de l’île de Fire Island.

Prestigieux représentant de l’École de New York, qui rassemblait les peintres de l’Expressionisme abstrait ou l’Action painting, Frank O’Hara (1926-1966), une fois arrivé à NYC, en compagnie de John Ashbery et Kenneth Koch, fréquente, par admiration pour cette nouvelle peinture, la Cedar Tavern où ils se retrouvent tous. Les artistes deviennent leurs premiers lecteurs. Mais ce n’est pas dans les fumées de ce lieu mythique que le glissement entre la première école et la seconde, poétique, se fait, mais grâce à un banquier galeriste et un dandy intellectuel, tous deux cherchant à recréer un climat comparable à celui des avant-gardes du début du siècle. C’était « notre Apollinaire » dira d’O’Hara le peintre Philip Guston. D’ailleurs, il n’est pas anodin qu’O’Hara, diplômé en littérature à l’université de Harvard, ait été si sensible à la peinture. Il entre d’abord comme réceptionniste au MoMa, en démissionne lorsqu’on le promeut chef (!), puis devient rédacteur associé de ARTnews, avant de revenir au sein de cette institution et d’être nommé responsable des expositions internationales. Si les ressemblances entre ces peintres et les poèmes d’O’Hara ne sont pas flagrantes formellement - O’Hara ayant un rapport à un figuratif plutôt ébouriffé, ou à une certaine forme de réalisme déboîtée et dépenaillée - ce sont la vitesse et l’entremêlement des couches du visible d’un De Kooning, d’un Guston, qui semblent le bouleverser. L’humour, le décalage prosaïque, le court-circuit, la suspension, la mélancolie, l’art de faire glisser les plans du réel sur de mêmes surfaces, de narrer l’abandon, la douleur et la nonchalance, à tout cela Frank O’Hara sut répondre, donnant une grande leçon de jeunesse et d’audace à la vieillerie poétique. Pas étonnant que « mon cœur est dans / ma poche, ce sont les poèmes de Pierre Reverdy », précisait-il, et que de la mort (1959) de Lady Day, bouleversant poème sur Billie Holiday, il écrive, pour nous, se souvenir « m’être appuyé contre la porte des chiottes au 5 SPOT / alors qu’elle murmurait une chanson le long du clavier / à Mal Waldron et tout le monde et moi avons cessé de respirer ».

Emmanuel Laugier

Traduit de l’américain par Olivier Brossard et Ron Padgett, postface d’Olivier Brossard, Joca Seria, 116 pages

Le festin d’O’Hara

Premier livre traduit en France de ce poète américain, Lunch poems (1964) révèle comment l’audace alliée à la sobriété peut narrer prosaïsme, sublimité et presque rien de la vie.

Les Poèmes déjeuner, écrits à la pause de midi, on les imagine venus au jour entre la moutarde et les oignons grillés d’un hot-dog. Le premier poème (Musique) ne trahit pas l’intuition, O’Hara continuant tout seul la voie de sa pause poétique « Si je me repose un moment à côté de The Equestrian / m’arrêtant à Mayflower Shoppe pour un sandwich saucisse de foie, / alors cet ange semble mener le cheval droit chez Bergdorf/ et je suis nu comme une nappe, mes nerfs fredonnent »

quand ailleurs c’est le cinéma de la rue qui rentre partout : « Le bus de la 6e avenue bringuebale balin-balan / il est rempli de gros qui toussent comme au cinéma / ils se mangent les pellicules dans la lumière qui vacille (...) / Bien que d’autres soient dans la nuit / des lèvres lointaines sur une aisselle poussiéreuse / les narines sont pleines de larmes ». Se révèlent alors quels rapports, pluriels, sans entrave, Frank O’Hara entretient avec la culture picturale et poétique européenne. Car ses poèmes intègrent sans hiérarchie aucune tout ce qui constitue l’espace moderne, de la publicité au bar, des acteurs aux amis, le jazz, les livres, l’art (Picasso, Pollock, Joan Mitchell (…), la vitesse d’un avion, le désir de forniquer et celui de « mourir sobrement », comme il l’écrivit quelques années avant d’être fauché en pleine nuit par une Jeep, sur une plage de l’île de Fire Island.

Prestigieux représentant de l’École de New York, qui rassemblait les peintres de l’Expressionisme abstrait ou l’Action painting, Frank O’Hara (1926-1966), une fois arrivé à NYC, en compagnie de John Ashbery et Kenneth Koch, fréquente, par admiration pour cette nouvelle peinture, la Cedar Tavern où ils se retrouvent tous. Les artistes deviennent leurs premiers lecteurs. Mais ce n’est pas dans les fumées de ce lieu mythique que le glissement entre la première école et la seconde, poétique, se fait, mais grâce à un banquier galeriste et un dandy intellectuel, tous deux cherchant à recréer un climat comparable à celui des avant-gardes du début du siècle. C’était « notre Apollinaire » dira d’O’Hara le peintre Philip Guston. D’ailleurs, il n’est pas anodin qu’O’Hara, diplômé en littérature à l’université de Harvard, ait été si sensible à la peinture. Il entre d’abord comme réceptionniste au MoMa, en démissionne lorsqu’on le promeut chef (!), puis devient rédacteur associé de ARTnews, avant de revenir au sein de cette institution et d’être nommé responsable des expositions internationales. Si les ressemblances entre ces peintres et les poèmes d’O’Hara ne sont pas flagrantes formellement - O’Hara ayant un rapport à un figuratif plutôt ébouriffé, ou à une certaine forme de réalisme déboîtée et dépenaillée - ce sont la vitesse et l’entremêlement des couches du visible d’un De Kooning, d’un Guston, qui semblent le bouleverser. L’humour, le décalage prosaïque, le court-circuit, la suspension, la mélancolie, l’art de faire glisser les plans du réel sur de mêmes surfaces, de narrer l’abandon, la douleur et la nonchalance, à tout cela Frank O’Hara sut répondre, donnant une grande leçon de jeunesse et d’audace à la vieillerie poétique. Pas étonnant que « mon cœur est dans / ma poche, ce sont les poèmes de Pierre Reverdy », précisait-il, et que de la mort (1959) de Lady Day, bouleversant poème sur Billie Holiday, il écrive, pour nous, se souvenir « m’être appuyé contre la porte des chiottes au 5 SPOT / alors qu’elle murmurait une chanson le long du clavier / à Mal Waldron et tout le monde et moi avons cessé de respirer ».

Emmanuel Laugier

Traduit de l’américain par Olivier Brossard et Ron Padgett, postface d’Olivier Brossard, Joca Seria, 116 pages

CCP

cahier critique de poésie

mars 2011

GÉRARD‑GEORGES LEMAIRE

On ne peut que se réjouir de la publication d'un recueil de poèmes de Frank O'Hara, poète américain qui est encore trop mal connu en France. En lisant la postface, on se réjouit d'apprendre qu'il a commencé sa carrière comme réceptionniste au musée d'Art moderne de New York en 1951, et qu'il en devient le conservateur en chef en 1966, écrivant des textes essentiels sur Pollock et Kline ! Mais il se consacre avec intensité à la poésie et publie en 1957 Meditations in an Emergency. Ces Lunch Poems paraissent sept ans plus tard. On lui attribue la création de l'Ecole de New York. Sans doute. Mais il faut mettre à son crédit la création d'un poème qui « s'écrit eu marchant », une poésie des phrases qui trottent dans la tête, en somme d'une sorte de monologue intérieur poétique. Sous son apparence facile et bon enfant, sa poésie est une façon d'enregistrer et d'interpréter la réalité pour la restituer dans le rythme et le mouvement continu d'une pensée qui l'enrichit sans cesse. C'est un art complexe qu'il rend abordable et qui montre que la création poétique est alimentée par tout ce que nous percevons dans ce qui nous entoure, comme on le voit déjà chez Cummings, les auteurs du Black Mountain et de la Beat Generation, mais dans un style qui n'appartient qu'à lui!

cahier critique de poésie

mars 2011

GÉRARD‑GEORGES LEMAIRE

On ne peut que se réjouir de la publication d'un recueil de poèmes de Frank O'Hara, poète américain qui est encore trop mal connu en France. En lisant la postface, on se réjouit d'apprendre qu'il a commencé sa carrière comme réceptionniste au musée d'Art moderne de New York en 1951, et qu'il en devient le conservateur en chef en 1966, écrivant des textes essentiels sur Pollock et Kline ! Mais il se consacre avec intensité à la poésie et publie en 1957 Meditations in an Emergency. Ces Lunch Poems paraissent sept ans plus tard. On lui attribue la création de l'Ecole de New York. Sans doute. Mais il faut mettre à son crédit la création d'un poème qui « s'écrit eu marchant », une poésie des phrases qui trottent dans la tête, en somme d'une sorte de monologue intérieur poétique. Sous son apparence facile et bon enfant, sa poésie est une façon d'enregistrer et d'interpréter la réalité pour la restituer dans le rythme et le mouvement continu d'une pensée qui l'enrichit sans cesse. C'est un art complexe qu'il rend abordable et qui montre que la création poétique est alimentée par tout ce que nous percevons dans ce qui nous entoure, comme on le voit déjà chez Cummings, les auteurs du Black Mountain et de la Beat Generation, mais dans un style qui n'appartient qu'à lui!